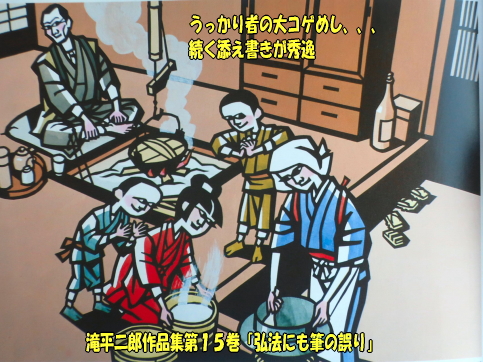

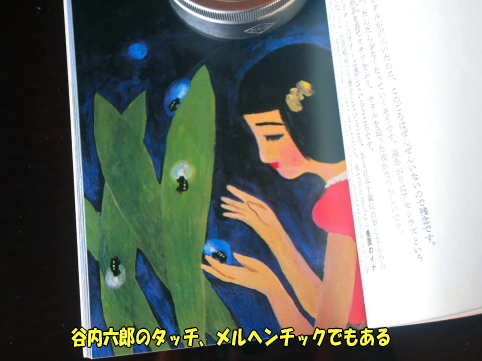

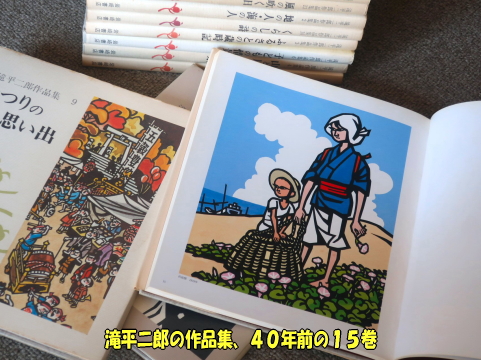

| ボクは絵本作家の谷内六郎と、挿絵画家の滝平二郎の作品が好きである。 二人とも1921年(大正11年)生まれで、作風こそ全く異なるものの、谷内六郎は日本の昔の庶民の生活や文化を、滝平二郎は日本の農村風景や民話を題材としており、共通するものがある。  谷内六郎を知ったのは、若い頃、通勤時に駅の売店で買った「週刊新潮」の表紙絵がきっかけだった。 その独特な雰囲気に惹かれ、いつしか彼の絵を楽しみにするようになった。 一方、滝平二郎との出会いは、ボクが20代の頃、1974年の「朝日新聞日曜版」に掲載されていた彼の切り絵だった。 その素朴な表現に感激し、思わず切り抜いて大切に保管した。 父が購読していた日経新聞には、日曜だけナゼか朝日の日曜版が入っていた。 その切り抜きは、半世紀経った今でも手元に残っている。 そんな滝平二郎の作品集15巻(岩崎書店)を最近オークションで見つけ、落札した。 実は以前、6巻と14巻だけを先に入手していたのだが、やはり全巻揃えたくなり、ずっと探していたのだった。 この作品集は、1984年に第1刷(1巻2800円)、1994年に第2刷(1巻3400円)として販売されており、今回は全巻を1.5冊分の価格で手に入れることができた。 数日前、その作品集が届いた。大型本15冊、重い。  作品集は中古品で外観には多少の傷や汚れ、日焼けが見られるがページの痛みはない。 誰かが購入したものの、ほとんど開かれることなく保管されていたのだろう。 発行から40年の経年を考えると、極上品である。 さっそく1巻目からページをめくった。 作品の半分は日本の原風景や人々の心の豊かさを描いた切り絵、もう半分は童話などの児童向け文学作品の挿絵で構成されている。 ボクが特に惹かれるのは、挿絵ではなく前者の方だ。 滝平二郎の切り絵は、黒の輪郭線と鮮やかな色彩のコントラストが美しく、シンプルながらも力強い構図が印象的だ。 そこには、民俗的な情景や人物の温かみが見事に表現されている。 また、切り絵という平面的な技法を用いながらも、陰影や構図によって躍動感が生み出され、日本の農村風景や昔話の世界が鮮やかに息づいている。見事としか言いようがない。 ボクは作品集を夜の9時半から見始めたが途中で止めることができず、気がつけば15巻目を閉じたのは明け方の3時だった。 |