| ホテルにツースケースを預けます |  |

|

| いつも泊まる京都駅上のホテル、9時半には着くので、一旦荷物を預けます。 前に来たときはガイジンが90%以上、この日は50%くらいで全体的に疎らでした。 このホテルはなかなか立派な”ロビー装花”がいつもあり、既に満開の桜が置かれていました。 ロビーを出ると京都駅烏丸口のほぼ正面に出ます。歩いている人のやはり半分はガイジンだと思います。 |

||

| 京都:2025/03/12〜03/14 |

| 京都に行ってきました。 京都はボクの住む鈴鹿市から車では行けば1時間半くらいで行けますが、いつも電車を利用します。 京都はコロナ前から数えて10回以上、通算で40日〜50日くらい行っており、メジャーな神社仏閣は大体行ったので、最近は特にどこかに行こう、とかの計画はありません。 行く目的は"気分転換"で、日程は以前のように3泊4日ではなく、2泊3日が殆どになっています。 行きも帰りもいつも同じ時間帯の近鉄特急、宿泊もいつものホテル、そんな3月12日からの2泊3日の"京都ブラリ旅"のスナップショットを簡単にまとめてみました。 |

| ホテルにツースケースを預けます |  |

|

| いつも泊まる京都駅上のホテル、9時半には着くので、一旦荷物を預けます。 前に来たときはガイジンが90%以上、この日は50%くらいで全体的に疎らでした。 このホテルはなかなか立派な”ロビー装花”がいつもあり、既に満開の桜が置かれていました。 ロビーを出ると京都駅烏丸口のほぼ正面に出ます。歩いている人のやはり半分はガイジンだと思います。 |

||

|

伏見と言えば、、、 | |

| 今回は「寺田屋事件」で有名な、「寺田屋」に行ってみる事にしました。 寺田屋は伏見にあり、京都駅からJRに乗って東福寺で乗り換え、京阪本線で中書島で下車です。 駅を降りる観光客は疎らです。 駅を降りて地図に示されている方に歩き始めると、何だか飲み屋が多い。 寺田屋はともかく、伏見と言えば”酒蔵”です。それで飲み屋が多いんですね! |

||

| 昼前の飲み屋街の雰囲気 |  |

|

| この雰囲気は”飲み屋街の昼の顔”そのものです。 11時前なのでシャッターが閉まっていますが、夕方以降に来れば全く違う雰囲気になるのは間違いなし。 既にランチのメニューで開いている店もあります。さすがにまだ入っている客はいません。 と言うか、観光客自体が非常に少ないのです。 清水寺とか御所のように、ガイジンが押し寄せない京都はこんな感じなんでしょう。 |

||

|

寺田屋(1) | |

| 寺田屋事件の寺田屋、ここは慶長時代に開かれた船宿で、川には大阪と京都を結ぶ三十石船が運航されていました。 寺田屋事件のあった1866(慶応2)年の後、戊辰戦争・鳥羽伏見の戦いで寺田屋は消失、現在の建物は明治時代に再建されたものです。 外観とか内部の間取りは、幕末当時のものを再現されたもので、構造とか雰囲気は幕末当時に近い形を保っているそうです。 |

||

|

寺田屋(4) | |

| 建物は鳥羽伏見の戦いで焼失、明治に再建された訳ですから、この階段横にある、龍馬と三吉が戦った時の”刀痕”も明治になってから作られたもの、という事になります。 でも何だか演出過剰じゃない? 世間一般では”寺田屋騒動”より、龍馬が襲われた”寺田屋事件”の方が有名で、この一帯はあちこちに”坂本龍馬”の名前と絵があります。 京都伏見の観光客集めに大いに利用されているのを、龍馬は草葉の陰からどんな思いで見ているのやら。 |

||

|

長建寺(1) | |

| この寺は1699(元禄12)年に、伏見奉行の建部政宇によって創建された、とありました。 山門の正面は川を挟んで月桂冠の大きな工場があり、この寺も山門には薦被り(四斗樽)がデンと置かれてます。 仏教の戒律では飲酒は禁じられていますが、日本では江戸時代から坊さんも酒を口にする事があり、これを”般若湯”と言っていたそうです。 般若湯、つまり”知恵の湯”ですね。飲めば飲むほど知恵者になれる、、、。 |

||

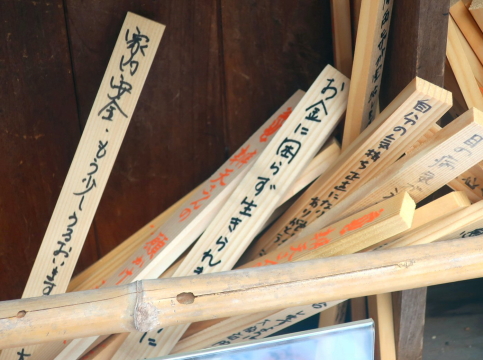

| 長建寺(2) |  |

|

| この寺のご本尊は弁財天で、つまり財産・知恵・延命を司るとされてるそうです。 従いまして目に入った”願かけ護摩木(ごまき)”にはお金に関する事が多く書かれていました。 これなどは「お金に困らず生きられますよう」とかなっており、なかなか単刀直入ではありませんか。 ここまではっきり書かれると、弁天様も無視はできなくなるのではないでしょうか。 ボクも一応書いて置いてきました。 |

||

|

月桂冠大倉記念館(1) | |

| 月桂冠は日本酒の製造販売量で白鶴に抜かれたそうですが、ずっと日本一の日本酒メーカーでした。 長建寺から歩いて数分のところにある”月桂冠大倉記念館”、伏見に来てここに寄らないテはありません。 創業は1637(寛永14)年、”月桂冠”という商標になったのは明治になってから、とありました。 創業者は”大倉治彦”で、現在は14代目が経営、既に15代目も役員をしているそうです。 |

||

| 月桂冠大倉記念館(2) |  |

|

| 中に入るには600円の入場料が必要で、これには利き酒3杯分が含まれています。 中に入ると先ずビデオを見せられますが、月桂冠は伝統を守りつつ、一方で科学的な日本酒造りをやっているという、わかりやすい内容でした。 防腐剤を使用しない瓶詰め日本酒の開発、冬しか作れなかった日本酒を四季を通じて作れるようにした、などボクにとって大変興味のある説明でした。 |

||

|

月桂冠大倉記念館(5) | |

| ボクは日本酒は普段は主として、秋田の”高清水”、三重の”八兵衛”を頂いております。 今回黄桜と月桂冠の見学をして、こういう大メーカー品もいいんじゃないか、と思うようになりました。 酒蔵巡りはカミさんは何も面白くなかったと思うのですが、ボクはいい勉強になりました。 しかしこんなところまでガイジンが見学に来ているとは。 でもこいつらに日本酒の味ってわかるのかな〜、、、。 |

||

| 京都のデパート |  |

|

| 特に何かを買う、という訳ではなく、ホテル隣接の伊勢丹にブラッと行きます。利用客が多い伊勢丹は売り場面積も大きく、良質なモノが多い。 そんな訳でいわゆる「目の保養」という事で、デパートをブラブラする事もあります。 デパートの品物を見ているとトレンドが何となくわかったり、自分の価値観というかセンスを磨けるような気がするのであります。 何せ普段は田舎住まいですからね〜、、、。 |

||

| 朝食が変わった |  |

|

| ホテルの朝食は和食の場合は、2Fの割烹で頂きます。 朝食はセットメニューで、(何と)この5年以上中身が変わっていませんでしたが、今回品揃えが変わり、更に何種類かのコース・メニューから選べるようになりました。 食前の”鰹出汁”から始まって小鉢が出て、、、という感じで、ご飯は卓上で蒸し上げる釜飯も選べ、熱々のご飯が食べれるので、ボクはこれがすっかり気に入りました。 今までこのホテルでは洋食派だったのですが、これからは和食もいいかな?と思うようになりました。 |

||

|

壬生寺(1) | |

| 京都の壬生、、、これを聞けばボクらの世代の男は瞬時に”新撰組”となります。 新撰組は最初は”浪士組”と言う名前で、京都における将軍の護衛役で結成され後に”新撰組”と改名、京都の治安、尊王攘夷派(倒幕派)の取り締まりを行った、とあります。 この壬生寺は、新撰組が武芸・砲術などの訓練を行ったところで、新撰組の重要な拠点であった、と言えます。 新撰組の隊士宿舎は、別な場所にあったようです。 |

||

|

壬生寺(3) | |

| 壬生神社の横には、栄養の行き届いた太った牛が寝そべっています。 これは学問の神様菅原道真公の信仰からきており、撫でると学業成就のご利益があるそうです。 更にその先には阿弥陀堂と札の掛かった建物があり、お金を払って入ると壬生寺の歴史、更に新撰組ゆかりの品々が展示されていたりします。 壬生寺の歴史の中には「新撰組は極めて迷惑な存在であった」とはっきりと記録に書かれていました。 |

||

| 壬生寺(4) |  |

|

| 本堂前には広場があり、新撰組の隊士達はここで兵法修練に励んだのでしょう。 ここでは大砲の訓練とかもやり、寺の建物が破損したり、その他騒音で参拝客が減ったりで、寺は正式に幕府に苦情申し立ての文書を提出しています。 「軍事基地」が周囲に問題を起こす、これは江戸時代もあった、という事ですね。 左のパゴダ風の建築物は”千体仏塔”で、1988年に地下鉄麹で出土した石仏を集めて建立された、とありました。 |

||

| 壬生寺(6) |  |

|

| 加茂の河原に 千鳥が騒ぐ、、、 またも血の雨 涙雨、、、 武士という名に 生命をかけて、、、 新撰組は きょうも行く、、、 ボクはナゼかこれを全部唄えます。新撰組、と聞くと反射的に、三橋美智也のこの、「ああ新撰組」の歌詞が頭に浮かび、ずっと頭の中で唄ってます。 碑の右のボックスのボタンを押すと三橋美智也の唄が聞こえます。横で作業をしていたオバさんが教えてくれました。 |

||

|

壬生寺(6) | |

| 新撰組の今のイメージはその後の小説家などによって作られた、言われています。 大仏次郎の「鞍馬天狗」に出てくる新撰組は勤王志士の敵で、冷酷な集団として描かれています。 逆に浅田次郎の「壬生義士伝」は、新撰組を人間的で感動的存在で描いています。 子母沢寛の「新撰組始末記」が新撰組のイメージを最初に作った作品らしいのですが、ボクは読んでません。 しかし西本願寺でも聞いた「新撰組は唯の暴力集団であった」、という坊さんの話は耳に残っています。 |

||

|

駅前の行列 | |

| 京都駅前のバス乗り場はいつも大行列です。殆どがガイジンですが、たまに日本人もいます。 特にD2(三十三間堂、清水、祇園)は行き先が定番観光地なので余計です。 でもバスは次々とやってくるので、よほどの事がない限り長時間並ぶというのはありません。 コロナの頃はこのD2も誰もいなかった、、、2〜3年前の、あの閑散とした京都がウソのようです。 あの頃、あちこち行っておいて本当によかった、、、。 |

||

| 夕食 |  |

|

| 京都に来ると1回はホテルのフレンチレストランで夕食を頂くことにしています。 今ではこれも楽しみのひとつです。 メニューは4ランクあり、それぞれには更に肉は何にする、エビはどこ産にするとかのオプションがあり、お値段も違ってきます。 今回、私だけドンとアップグレードしてみました。カミさんよりフォークとスプーンが2〜3つ多く並べられました。 結果は、、、まあこんなものかな、という感じでした。 |

||

|

東本願寺(1) | |

| いつも帰る日は東本願寺(お東さん)、西本願寺(お西さん)を交互に行く事にしています。今回はお東さんの番でした。 ブラブラと歩いて10分で着きます。入り口の御影堂門はいつ見ても立派です。 中の御影堂と阿弥陀堂も、巨大で立派です。恐らく世界中でもトップクラスの大きさだと思います。 今まで何回も来ていますが、ここと西本願寺、いつ来ても見学者は疎らです。 |

||

| 東本願寺(2) |  |

|

| 御影堂は信者の催しが行われており、中に入る事ができませんでしたので阿弥陀堂に入ってみました。 ここはその名のとおり、阿弥陀如来像が祀ってあり、念仏を称えるところ、となっています。 真冬に行くときは厚い靴下を履いて、厚着をしておかないと寒くて長時間いる事ができません。 夏は天井が高いものの風通しが悪く、メチャ暑いです。 今回初めて尼僧を見ました。浄土真宗では比較的女性の僧侶は多いと聞きました。 |

||

|

お東さんのトイレ | |

| ちょっとお借りしたのですが、見事に清掃されていました。 これだけきれいなトイレを誰でも無料で使える、これは世界中どこに行ってもないと思います。 昨年行ったスペインの立派な教会でもズバリ、汚かった。ドイツなんか、トイレそのものがありませんでした。 日本は平安時代からトイレがありましたが、ヨーロッパでは19世紀でもトイレというものなかった、、、これは日本人、意外と知りません。 |

||

| 西本願寺 |  |

|

| 今回は時間の余裕があったので、お西さんにも行ってきました。両方を一度に訪れたのは初めてです。 東本願寺(真宗大谷派)と西本願寺(浄土真宗本願寺派)はナゼ分かれたのか。 それにボクの家系の真宗高田派も教えの大元は親鸞聖人であるのに、何で何で分かれてしまったのか、調べると非常に興味深い。 ボクはお西さん、お東さんに行くたびに、少しずつ調べたりしています。これも趣味のひとつ、かも。 |

||

|

日本のパン屋さん | |

| 駅前の小さな建物の窓からパン屋が見えたので、入ってみました。いろいろなパンが売られていましたが、ボクはこういう店に会社のアメリカ人を連れて行った事があります。 「SHIN,これはブレッド(パン)じゃないですよ。ペストリーとかデニッシュですね」、と言われました。 ボクが彼にいろいろと質問してわかった事は、ブレッド(パン)は食事の時に食べるもので、確かにこういうのはお菓子の分類、ブレッド(パン)ではないですね。 |

||

| ランチ(2) |  |

|

| 帰る日のランチは、いつも地下街のお好み焼き屋に入って済ませます。 ここはガイジンも良く入っています。味はともかく、ボリュームがあるので、彼らのガイドブックに載っているのか知れません。 ガイジンが日本で食事をして不満を持つNO1は「量が少ない」、です。トンカツはアメリカでは2枚がデフォルト、3枚という店もあったりします。 再度、この店の味はともかく、量は◎です! |

||

|

帰ります | |

| 帰りの近鉄特急、京都発14:10というのもいつもと同じで、平日のこの時間帯はガラガラです。 帰りはスーツケースをホテルから宅急便で送るので、手ぶらでラクチンです。 これから桜のシーズンになれば京都もごった返すのでしょうね、きっと。私たちは絶対に行きませんが。 今回あちこち歩き回って、居酒屋風のよさそうな店を見つけましたので、この次は行ってみようか〜、とかそんな事を考えながらの帰途でした。 |

||

| 京都に行くと実によく歩きます。計画もなく、行き当たりばったりでブラブラ歩くので、1日2万歩前後になります。 今回は幕末ゆかりの寺田屋、それに壬生寺に行ってきました。 それぞれ、それなりに興味深い場所でした。 夜はちょっとだけ美味しいものを食べながら一杯、これも楽しみです。 私の友人夫婦も京都に行って、気に入ったいつもの店で美味しいものを頂く、これが目的だそうです。 ボクらも段々とそういう気分になってきました。 次の京都はいつになるか、今のところ計画はありません。 きっと「来週行ってみようか?」、とかそういう感じで、急に決まるのでしょうね。 それでいいと思ってます、京都は。 |